|

|

|

|||

|

|

|||||||

|

|

|||||||

|

George Berkeley

|

|||||||

|

Un essai pour une nouvelle théorie de la vision Imprimé en 1709 à Dublin (première édition). La deuxième édition, suivie d'un appendice, ne paraît probablement qu’au début de l’année 1710. L’Essai sera ensuite publié deux fois en 1732. |

|||||||

| Table des matières | |||||||

|

|

1 – Mon dessein est de montrer la manière dont nous percevons par la vue la distance, la grandeur et la situation des objets. C’est aussi de considérer la différence qu’il y a entre les idées de la vue et celles du toucher, et s’il y a quelque idée commune à ces deux sens. 2 – Tout le monde admet, je pense, que la distance ne peut être vue en elle-même et immédiatement. Car, étant une ligne dont l’extrémité est orientée vers l’œil, la distance ne projette, sur le fond de l’œil, qu’un seul point qui reste invariablement le même, que la distance soit plus longue ou plus courte. 3 – Je constate également ceci : il est reconnu que l’estimation que nous faisons de la distance des objets considérablement éloignés est plus un acte de jugement fondé sur l’expérience qu’un acte des sens. Lorsque je perçois, par exemple, un grand nombre d’objets intermédiaires, tels que des maisons, des champs, des rivières et autres choses semblables, que je sais, par expérience, occuper un espace considérable, je forme par là le jugement ou la conclusion que l’objet que je vois au-delà d’eux est à une grande distance. En outre, lorsqu’un objet apparaît pâle et petit, objet dont j’ai eu l’expérience de la forte et grande apparence à une proche distance, je conclus immédiatement qu’il est loin ; et c’est là manifestement le résultat de l’expérience sans laquelle je n’aurais, de la petitesse et de la pâleur, rien inféré concernant la distance des objets. 4 – Mais quand un objet est placé à une distance assez proche pour que l’intervalle entre les deux yeux soutienne avec elle une proportion sensible, l’opinion des théoriciens est que les deux axes optiques (la fiction selon laquelle nous ne verrions qu’avec un œil est rejetée) convergeant vers l’objet y font un angle, par le moyen duquel, selon qu’il est plus grand ou plus petit, l’objet est perçu comme plus proche ou plus éloigné (1). 5 – Entre cette manière d’estimer la distance et la manière précédente, il y a cette différence remarquable : alors qu’il n’y avait aucune connexion apparente et nécessaire entre une petite distance et une apparence grande et forte, ou entre une grande distance et une apparence petite et pâle, une connexion très nécessaire apparaît ici entre un angle obtus et une courte distance, et entre un angle aigu et une distance plus longue. Ce qui ne dépend pas du tout de l’expérience, puisque chacun peut savoir d’une manière évidente, avant d’en avoir eu l’expérience, que plus le point de concours des axes optiques est proche, plus l’angle sera grand, et plus le point de concours est éloigné, plus l’angle compris entre les axes sera petit. 6 – Les auteurs d’optique mentionnent une autre manière par laquelle ils veulent nous faire juger de ces distances pour lesquelles la largeur de la pupille a une grandeur appréciable : c’est la plus ou moins grande divergence des rayons qui, partant du point visible, tombent sur la pupille ; ce point étant jugé très proche s’il est vu par des rayons très divergents, et plus éloigné s’il est vu par des rayons moins divergents ; et ainsi de suite, la distance apparente augmentant toujours à mesure que la divergence des rayons décroît, jusqu’à, finalement, devenir infinie lorsque les rayons qui tombent sur la pupille sont sensiblement parallèles. Et c’est de cette manière, dit-on, que nous percevons la distance lorsque nous regardons avec un œil seulement. 7 – Dans ce cas aussi il est clair que nous ne devons rien à l’expérience ; car c’est une vérité certaine et nécessaire que plus les rayons directs qui tombent sur l’œil sont près d’atteindre le parallélisme, plus est éloigné leur point d’intersection, ou le point visible d’où ils émanent. 8 – Or, bien que les explications que l’on a données ici de la perception d’une courte distance par la vue soient reçues pour vraies, et, en conséquence, utilisées pour déterminer la place apparente des objets, elles semblent néanmoins très peu satisfaisantes, et cela pour les raisons suivantes. 9 – Il est évident que lorsque l’esprit ne perçoit pas une idée immédiatement et en elle-même, il doit le faire par le moyen de quelque autre idée. Ainsi, par exemple, les passions qui sont dans l’esprit d’autrui me sont invisibles en elles-mêmes. Je peux néanmoins les percevoir par la vue, et si ce n’est pas immédiatement, c’est du moins par la couleur qu’elles produisent sur sa physionomie. Nous voyons souvent la honte ou la peur dans l’expression d’un homme en percevant les changements de sa physionomie lorsqu’il rougit ou lorsqu’il pâlit. 10 – De plus, il est évident qu’aucune idée, si elle n’est pas elle-même perçue, ne peut être le moyen de percevoir une autre idée. Si je ne perçois pas, en elles-mêmes, la rougeur ou la pâleur du visage d’un homme, il est impossible que je perçoive, grâce à elles, les passions qui sont dans son esprit. 11 – Or, d’après la section 2, il est clair que la distance est imperceptible dans sa nature propre, et pourtant elle est perçue par la vue. Il reste donc qu’elle doit être donnée à la vue par le moyen de quelque autre idée qui est elle-même immédiatement perçue dans l’acte de la vision. 12 – Mais ces lignes et ces angles, par le moyen desquels certaines personnes prétendent expliquer la perception de la distance, ne sont eux-mêmes pas du tout perçus, et ceux qui sont incompétents en optique n’y pensent, en vérité, jamais. J’en appelle à l’expérience de chacun pour savoir si, à la vue d’un objet, nous calculons sa distance par la grandeur de l’angle formé par la rencontre des deux axes optiques ; ou si nous pensons jamais à la plus ou moins grande divergence des rayons qui arrivent d’un point à notre pupilles. Chacun est le meilleur juge de ce qu’il perçoit et de ce qu’il ne perçoit pas. En vain me dira-t-on que je perçois certaines lignes et certains angles qui introduisent dans mon esprit les diverses idées de distance, aussi longtemps que je ne suis pas moi-même conscient d’une telle chose. 13 – Dès lors, puisque ces angles et ces lignes ne sont pas eux-mêmes perçus par la vue, il suit de la section 10 que l’esprit ne juge pas, par eux, de la distance des objets. 14 – La vérité de cette assertion sera encore plus évidente à quiconque considère que ces lignes et ces angles n’ont aucune existence réelle dans la nature, car ils ne sont qu’une hypothèse formulée par les mathématiciens, hypothèse qu’ils ont introduite en optique afin de pouvoir traiter cette science d’une manière géométrique. 15 – La dernière raison que je donnerai pour rejeter cette doctrine est que, même si nous admettions l’existence réelle de ces angles optiques, etc., et s’il était possible à l’esprit de les percevoir, ces principes ne se trouveraient pas moins être insuffisants pour expliquer les phénomènes de distance, comme il sera montré ci-après. 16 – Or, comme il a déjà été montré que la distance est suggérée à l’esprit par la médiation de quelque autre idée qui est elle-même perçue dans l’acte de voir, il nous reste à rechercher quelles sont les idées ou sensations qui accompagnent la vision, auxquelles nous pouvons supposer les idées de distance associées, et par lesquelles ces dernières sont introduites dans l’esprit. Et premièrement, il est certain par expérience que, lorsque nous regardons un objet proche avec les deux yeux, nous modifions, selon qu’il s’approche ou qu’il s’éloigne de nous, la disposition de nos yeux, en diminuant ou en élargissant l’intervalle entre les pupilles. Cette disposition ou ce mouvement des yeux est accompagné d’une sensation qui me semble être, dans ce cas, celle qui introduit l’idée de plus ou moins grande distance dans l’esprit. 17 – Non qu’il y ait une connexion naturelle ou nécessaire entre la sensation que nous éprouvons par le mouvement des yeux et une plus ou moins grande distance, mais parce que l’esprit, par une expérience constante, a trouvé que les différentes sensations qui correspondent aux différentes dispositions des yeux sont respectivement accompagnées par un degré différent de distance dans l’objet, il s’est développé une connexion habituelle ou coutumière entre ces deux sortes d’idées ; à tel point que l’esprit ne perçoit pas plus tôt cette sensation — qui provient du mouvement différent qu’il imprime aux yeux afin d’amener les pupilles à être plus ou moins écartées — qu’il perçoit, du même coup, l’idée différente de distance qu’il avait l’habitude d’associer à cette sensation ; tout comme en entendant un certain son est immédiatement suggérée à l’entendement l’idée que la coutume lui a unie. 18 – Et je ne vois pas comment je pourrais facilement me tromper sur ce point. Je sais évidemment que la distance n’est pas perçue en elle-même, et qu’elle doit, par conséquent, être perçue au moyen de quelque autre idée qui est immédiatement perçue, et qui varie avec les différents degrés de distance. Je sais aussi que la sensation qui provient du mouvement des yeux est immédiatement perçue en elle-même, et que ses divers degrés sont associés aux différentes distances qui ne manquent jamais de les accompagner dans mon esprit lorsque je vois distinctement avec les deux yeux un objet dont la distance est si petite que, par rapport à elle, l’intervalle entre les deux yeux a une grandeur appréciable. 19 – Je sais qu’il y a une opinion reçue selon laquelle l’esprit perçoit, en modifiant la disposition des yeux, si l’angle des axes optiques ou les angles latéraux compris entre l’intervalle des yeux et les axes optiques deviennent plus grands ou plus petits ; et selon laquelle il juge que, conformément à une sorte de géométrie naturelle, leur point d’intersection est plus proche ou plus éloigné. Mais je suis convaincu par ma propre expérience que cela n’est pas vrai, puisque je ne suis pas conscient de faire un tel usage de la perception que j’ai du mouvement de mes yeux. Et pour moi, porter ces jugements et tirer ces conclusions sans savoir que je le fais me semble tout à fait incompréhensible. 20 – Il suit de tout cela que le jugement que nous portons sur la distance d’un objet vu avec les deux yeux est entièrement le résultat de l’expérience. Si nous n’avions pas constamment trouvé que certaines sensations, provenant des diverses dispositions des yeux, accompagnaient certains degrés de distance, nous n’en tirerions jamais ces jugements soudains concernant la distance des objets ; pas plus que nous ne prétendrions juger des pensées d’un homme par les mots qu’il prononce, et que nous n’aurions jamais entendus auparavant. 21 – Deuxièmement, un objet placé à une certaine distance de l’œil — distance avec laquelle la largeur de la pupille soutient une proportion appréciable — est vu confusément lorsqu’on l’approche ; et plus on l’approche, plus son apparence devient confuse. Et, puisque l’on constate qu’il en est toujours ainsi, il se forme dans l’esprit une connexion habituelle entre les divers degrés de confusion et de distance : la plus grande confusion impliquant toujours la plus petite distance et la plus petite confusion la plus grande distance de l’objet. 22 – Cette apparence confuse de l’objet semble donc être le moyen par lequel l’esprit juge de la distance, dans ces cas où les auteurs d’optique les plus reconnus veulent qu’il en juge par la différente divergence avec laquelle les rayons qui proviennent du point radiant tombent sur la pupille. Aucun homme, je crois, ne prétendra voir ou toucher ces angles imaginaires que les rayons sont censés former selon leurs diverses inclinaisons sur l’œil. Mais on ne peut pas s’empêcher de voir si l’objet apparaît plus ou moins confus. C’est donc une conséquence manifeste de ce qui a été démontré, que l’esprit utilise, au lieu d’une plus ou moins grande divergence des rayons, une plus ou moins grande confusion de l’apparence, pour déterminer ainsi la place apparente d’un objet. 23 – Et il n’est pas même utile de dire qu’il n’y a pas une connexion nécessaire entre une vision confuse et une grande ou une petite distance. Car je demande à tout un chacun quelle connexion nécessaire il voit entre la rougeur et la honte. Et cependant, à peine apercevra-t-il cette couleur poindre sur le visage d’autrui que lui vient à l’esprit l’idée de cette passion qui, a-t-on observé, l’accompagne. 24 – Ce qui semble avoir égaré les auteurs d’optique à ce sujet, c’est qu’ils s’imaginent que les hommes jugent de la distance comme ils jugent d’une conclusion en mathématiques ; or, entre cette dernière et les prémisses, il est en effet absolument obligatoire qu’il y ait une connexion apparente et nécessaire ; mais il en est tout autrement pour les jugements soudains que les hommes font sur la distance. Nous ne devons pas penser que les bêtes et les enfants, ou même les personnes adultes et raisonnables, chaque fois qu’ils perçoivent un objet s’approcher ou s’éloigner d’eux, le perçoivent en vertu de la géométrie et de la démonstration. 25 – Pour qu’une idée puisse en suggérer une autre, il suffira qu’on ait observé qu’elles vont ensemble, sans qu’il soit besoin de démontrer la nécessité de leur coexistence, ou même de savoir ce qui les fait coexister ainsi. Il y a, sur ce point, de nombreux exemples que personne ne peut ignorer. 26 – Ainsi, une plus grande confusion ayant été constamment accompagnée par une distance plus courte, la première idée n’est pas plus tôt perçue qu’elle suggère la seconde à nos pensées. Et si le cours ordinaire de la Nature avait été que plus un objet est placé loin, plus il serait apparu confus, il est certain que la même perception qui, maintenant, nous fait penser qu’un objet approche nous aurait alors fait imaginer qu’il s’éloigne. Car cette perception, abstraction faite de l’habitude et de l’expérience, est également apte à produire l’idée d’une grande distance, d’une petite distance ou d’aucune distance. 27 – Troisièmement, lorsqu’un objet est placé à la distance ci-dessus spécifiée, et qu’on l’approche de l’œil, nous pouvons tout de même empêcher, du moins pour un moment, les apparences de devenir plus confuses en contractant l’œil. Dans ce cas, cette sensation tient lieu de vision confuse, en aidant l’esprit à juger de la distance de l’objet ; car celui-ci est estimé d’autant plus près que l’effort ou la contraction de l’œil qui rend la vision distincte est plus grand. 28 – J’ai exposé ici ces sensations ou idées qui semblent être les occasions générales et constantes introduisant dans l’esprit les différentes idées de proche distance. Il est vrai que, dans la plupart des cas, divers autres facteurs contribuent à former notre idée de distance, à savoir le nombre particulier, la dimension, le genre des choses vues, etc. A leur sujet, comme au sujet de tous les autres facteurs que j’ai mentionnés précédemment, et qui suggèrent la distance, j’observerai seulement qu’aucun d’entre eux n’a, dans sa nature propre, de relation ou de connexion avec la distance ; et qu’il n’est pas possible qu’ils puissent jamais en signifier les différents degrés autrement que parce que l’on a trouvé par expérience qu’ils leur sont associés. 29 – Je procéderai d’après ces principes pour rendre compte d’un phénomène qui a, jusqu’ici, étrangement embarrassé ceux qui ont écrit sur l’optique, et qui, loin d’avoir été expliqué, est de leur propre aveu manifestement incompatible avec toutes leurs théories de la vision ; par conséquent, si rien d’autre ne pouvait être objecté, ce phénomène serait à lui seul suffisant pour mettre leur crédit en question. Je vais vous présenter toute la difficulté dans les termes avec lesquels le savant Dr Barrow conclut ses leçons sur l’optique. |

|

|||||

|

|

|

||||||

|

|

|

||||||

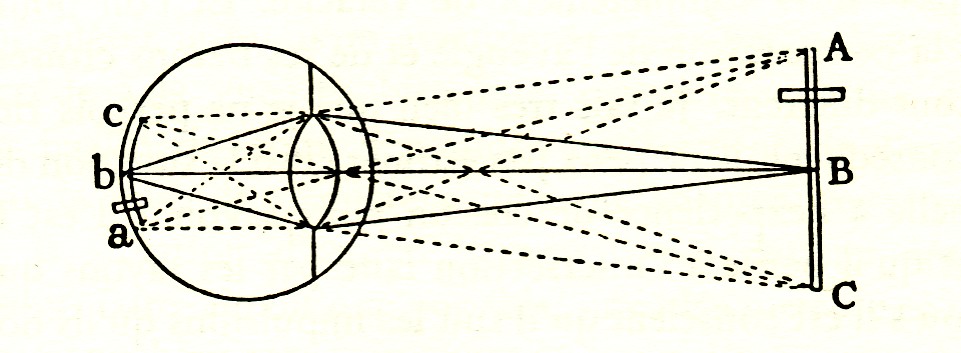

|

|

|

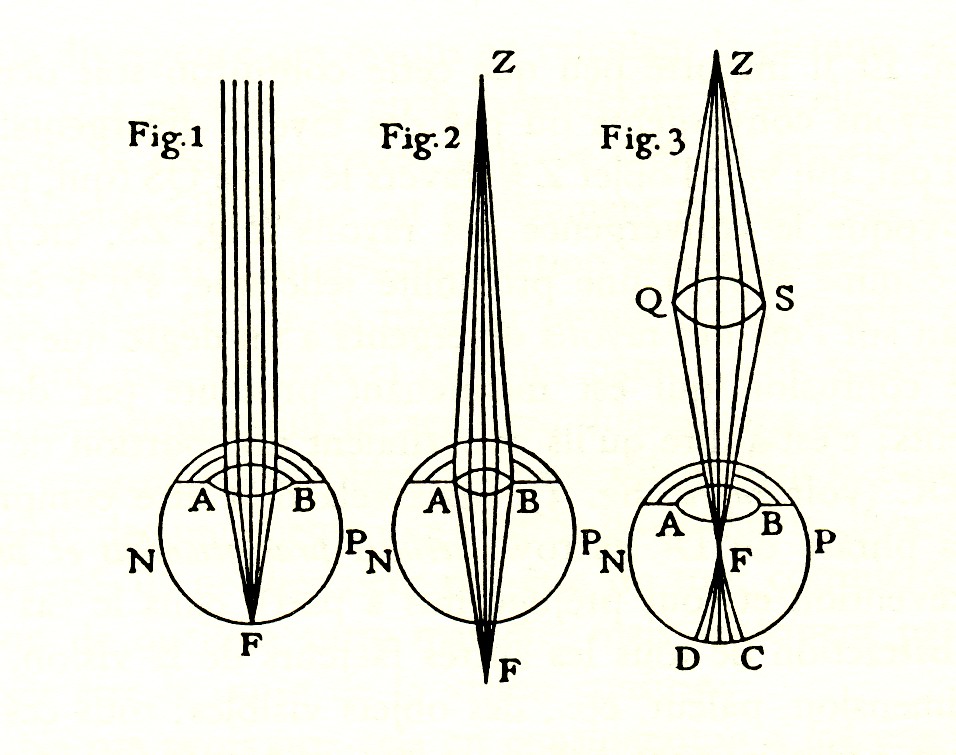

||||||

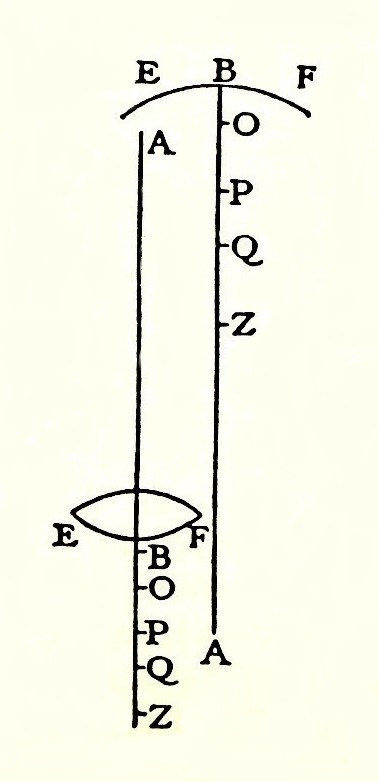

|

|

En français comme suit :

|

|

|||||

|

|

|

||||||

|

|

|

||||||

|

|

|

||||||

|

|

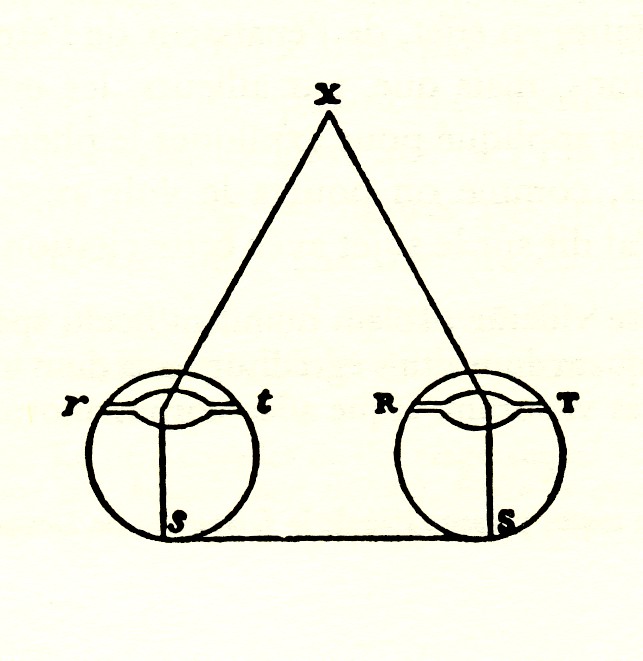

30 – Le principe ancien et communément reçu que le Dr Barrow mentionne ici comme le fondement principal de la Catoptrique de Tacquet est que « chaque point visible, vu par réflexion dans un miroir, apparaîtra placé à l’intersection du rayon réfléchi et de la perpendiculaire d’incidence ». Dans le cas présent, le fait que cette intersection est située derrière l’œil ébranle fortement l’autorité de ce principe selon lequel l’auteur mentionné ci-dessus procède tout au long de sa Catoptrique en déterminant la place apparente des objets vus par réflexion dans toute sorte de miroirs. 31 – Voyons maintenant comment ce phénomène s’accorde avec nos principes. Dans les figures précédentes, plus l’œil est placé près du point B, plus l’apparence de l’objet est distincte ; mais à mesure qu’il recule vers O, l’apparence devient plus confuse ; et en P, il voit l’objet encore plus confusément ; et ainsi de suite, jusqu’à ce que l’œil, qui est ramené en Z, voie l’objet dans la plus grande confusion. Par conséquent, d’après la section 21, l’objet devrait sembler s’approcher de l’œil graduellement à mesure qu’il s’éloigne du point B, c’est-à-dire qu’en O il devrait (en conséquence du principe que j’ai établi dans la section susdite) sembler plus proche qu’il ne l’était en B, et plus proche en P qu’en O, et plus proche en Q qu’en P ; et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il s’évanouisse complètement en Z. Et c’est exactement ce qui se passe, comme chacun peut, s’il le veut, facilement s’en assurer lui-même par l’expérience. 32 – Ce cas est, pour beaucoup, le même que celui où nous imaginerions un Anglais rencontrant un étranger qui utilise les mêmes mots qu’en anglais, mais avec une signification directement contraire. L’Anglais ne manquerait pas de porter un jugement erroné sur les idées attachées à ces sons dans l’esprit de celui qui les a utilisés. De même, dans le cas présent, l’objet parle (si je puis dire) avec des mots dont l’œil a une bonne connaissance, à savoir les confusions de l’apparence ; mais là où, jusqu’ici, des confusions plus grandes avaient toujours l’habitude de signifier des distances plus proches, elles ont, dans ce cas, une signification directement contraire, car elles sont associées avec des distances plus grandes. D’où il suit que l’œil doit être inévitablement trompé, puisqu’il prendra les confusions dans le sens où il a été habitué à le faire, et qui est directement opposé au vrai sens. 33 – Ce phénomène, dans la mesure où il bouleverse entièrement l’opinion de ceux qui veulent nous faire juger de la distance par des lignes et des angles — supposition dans laquelle il devient tout à fait inexplicable — ne me semble pas être ainsi une mince confirmation de la vérité de ce principe par lequel il est expliqué. Mais en vue d’une explication plus complète de ce point, et pour montrer jusqu’où l’hypothèse selon laquelle l’esprit juge d’après la différence de divergence des rayons peut être utile pour déterminer la place apparente d’un objet, il sera nécessaire de donner comme prémisse certains points qui sont déjà bien connus de ceux qui ont quelque compétence en dioptrique. 34 – Premièrement, tout point radiant est vu distinctement lorsque les rayons qui en proviennent sont, par le pouvoir de réfraction du cristallin, exactement réunis sur la rétine ou fond de l’œil ; mais s’ils sont réunis, soit avant d’arriver sur la rétine, soit après l’avoir dépassée, il y a, alors, vision confuse. 35 – Deuxièmement, supposons que, dans les figures ci-contre, NP représente un œi1 de conformation normale et conservant sa figure naturelle. Dans la figure 1, les rayons qui tombent d’une manière quasi parallèle sur 1’œi1 sont réfractés par le cristallin AB, de telle sorte que leur foyer, ou point d’union, tombe exactement sur la rétine ; mais si les rayons tombent d’une manière sensiblement divergente sur l’œil, comme dans la figure 2, leur foyer se trouve alors au-delà de la rétine ; ou si les rayons sont rendus convergents par la lentille QS avant d’arriver à l’œil, comme dans la figure 3, leur foyer F se trouvera devant la rétine.